5 Digital-маркетолог — профессия новая, а поэтому спорная. Какими компетенциями должен обладать сегодня специалист в сфере интернет-коммуникаций? Какими компетенциями должен обладать it специалист

Управление компетенциями ИТ-специалистов: концептуальные подходы

Отсутствие на сегодняшний день простых в применении руководителями предприятий и менеджерами по управлению персоналом классификатора ИТ-должностей и моделей компетенций ИТ-специалистов весьма серьезно затрудняет процесс управления ИТ-персоналом, повышает издержки, связанные с поиском и мотивацией данной категории работников. Особенно остро проблема стоит перед предприятиями других отраслей экономики. Следует отметить, что трудности возникают не только при подборе ИТ-персонала, но и при его оценке. Следовательно, существует необходимость установить «стандартный фильтр», позволяющий грамотно определять, кто из кандидатов профпригоден, а кто - нет. Именно такой инструмент, на наш взгляд, необходим работодателям.

Автором статьи проведен всесторонний анализ более двух тысяч требований работодателей, предъявляемых к кандидатам на вакантные должности ИТ-специалистов, размещенных на сайтах рекрутинговых агентств и в других средствах массовой информации. Для уточнения данных в июне 2011 г. в Москве был проведен экспертный опрос 53 руководителей и менеджеров по управлению персоналом предприятий как ИКТ-сектора, так и других отраслей экономики. Аудитория исследования состояла из сотрудников организаций ИКТ-отрасли (72,8%) и предприятий других отраслей экономики (27,2%), в том числе: промышленного производства (12,3%), торговли (8,8%), банковской сферы (3,4%), туризма (1,7%) и прочих предприятий (1,0%).

Наибольшие трудности при описании должностных обязанностей, формулировании профессиональных задач и квалификационных требований возникали у респондентов «не ИКТ-отраслей». Данный факт свидетельствует о недостаточной ИТ-компетентности руководителей предприятий, что, на наш взгляд, не отвечает условиям новой экономики информационного общества.

На основании полученной в ходе исследования информации, анализа профессиональных стандартов для ИТ-специалистов, разработанных АП КИТ, и «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» автором статьи разработан классификатор ИТ-должностей, наиболее востребованных современным российским рынком труда.

Классификация ИТ-должностей по профессиям основана на анализе содержания труда и специфики профессиональных задач востребованных ИТ-специалистов. Обзор профессий в сфере информационных технологий и анализ требований работодателей позволили сформулировать и/или уточнить формулировки определений сущностного содержания конкретных ИТ-профессий.

Моделирование профессиональной компетентности специалистов российского ИКТ-рынка актуально в связи с тем, что отсутствие простых в применении руководителями организаций и менеджерами по управлению персоналом классификатора ИТ-должностей и моделей компетенций ИТ-специалистов:

снижает эффективность управления ИТ-персоналом, затрудняя регламентацию профессиональной деятельности сотрудников на рабочем месте, оценку результатов их труда, а также управление профессиональным развитием;

повышает издержки, связанные с поиском и привлечением ИТ- специалистов, вследствие невозможности адекватной оценки соответствия профессионально-личностных качеств кандидатов требованиям вакантной должности;

не позволяет выстроить эффективную систему мотивации данной категории работников, основанную на критериях результативности трудовой деятельности.

Моделирование в организации профессиональной компетентности ИТ-специалистов базируется на анализе содержания функциональных задач ИТ-инфраструктуры. Кадровый потенциал последней включает как техническую, так и управленческую квалификацию. Специфика ИКТ- отрасли, кроме всего прочего, заключается еще и в высокой скорости развития ИТ-технологий, поэтому навыки управления изменениями занимают ключевое место в квалификации ИТ-профессионалов. Управление развитием инфраструктуры, ее финансированием и управление изменениями представляют важнейшие задачи, которые сегодня предстоит решать ИТ-специалистам. Таким образом, основные навыки создателей и хранителей технологической инфраструктуры имеют не только технический, но и межличностный и управленческий характер.

На основании результатов анализа содержания труда отдельных категорий ИТ-специалистов автором разработаны карты компетенций обозначенных ИТ-специалистов по 9 ключевым ИТ-профессиям, наиболее востребованным современным российским рынком труда.

Компетенции ИТ-специалиста - это сложное системное образование, не делимое на части. Все компетенции соподчинены и динамично организованы. Поэтому структурное построение карт компетенций основано на форматно-кластерном варианте модели компетенций ИТ-специалиста (см. рисунок).

Знания Умения личностные

Кластеры Компетенции

□□Eh Профессиональные

□ □Eh

| 1 | | 2 || n <—

□ □Eh Управленческие

□ □Eh

| 1 | | 2 || n «

□□Eh Корпоративные

□□Eh

| 1 | | 2 || n « —

1,2,..., n - конкретные

Техникотехнологическая подсистема

Социальная

подсистема

Организационно

структурная

подсистема

Форматно-кластерная модель компетенций ИТ-специалиста

Форматы в модели компетенции - границы (рамки), в которых рассматриваются требования к специалисту (знания, умения, деловые и личностные качества). Кластер - единица выделения однотипных объектов в определенном формате (технологические, управленческие и корпоративные составляющие в формате «знания» или в формате «умения»). Форматы в пересечении с кластерами дают содержание программы обучения специалиста и методы ее реализации.

При построении моделей компетенций ИТ-специалистов нами учитывалась специфика содержания труда данной категории работников. Можно выделить три основные группы профессионального инструментария ИТ-специалистов:

знание конкретных продуктов и технологий;

знания в области управления технологиями;

навыки в области управления бизнесом.

Для исчерпывающей оценки профессионального инструментария ИТ-специалистов при построении форматно-кластерной модели компетенций нами были использованы 25 различных компетенций, связанных с информационными технологиями и разделенных на три категории:

технические компетенции: понимание существующих систем и технологий; проектирование и разработка прикладных систем; применение процедур, средств и методов; интеграция систем; проектирование технической архитектуры; понимание новых технологий;

бизнес-компетенции: понимание практики и подходов в области организации бизнеса; понимание организационных структур бизнеса, вопросов корпоративной политики и культуры; предпринимательское поведение; понимание и умение анализировать конкурентные ситуации; управление проектами; управление изменениями в области бизнеса, связанными с использованием прикладных ИТ-систем; планирование, при- оритизация и администрирование работ; информирование, умение общаться и собирать информацию; фокус на клиентах;

поведенческие компетенции: лидерские качества, умение вести за собой и внушать доверие; креативное и инновационное мышление; фокус на результатах; стратегическое мышление; умение давать наставления, делегировать полномочия и развивать персонал; построение отношений в коллективе и командная работа; влияние и убеждение; умение вести переговоры; разрешение конфликтов и проблем; умение адаптироваться.

Необходимость разработки карт компетенций ИТ-специалистов обусловлена также тем, что работодатели, зачастую формулируя четкие требования к профессиональным знаниям и умениям, не увязывают их с деловыми и личными характеристиками работников, описание которых либо вообще отсутствуют, либо никак не связаны с должностными обязанности, либо противоречат последним. Другими словами, работодатели часто не имеют ясного понимания того, что должен представлять собою ИТ-специалист, способный стать эффективным сотрудником предприятия. Кроме того, кандидат, претендующий на вакантную должность ИТ- специалиста, может обладать знаниями, но не обладать характеристиками, необходимыми для успешной деятельности в данной роли. Указанное обстоятельство обусловливает необходимость разработки карт компетенций ИТ-специалистов, содержащих не только подробную характеристику требуемых знаний и умений, но также деловых и личных качеств, позволяющих работнику эффективно выполнять свои должностные функции.

Карты компетенций ИТ-специалистов необходимо использовать в контексте стратегии предприятия в области ИТ и тех требований, которые она предъявляет к знаниям и навыкам ИТ-персонала. Их использование следует рассматривать в качестве одного из принципов управления компетенциями ИТ-персонала организации.

Таким образом, в качестве основополагающих принципов управления компетенциями ИТ-персонала организации в ИКТ-сфере предлагаем использовать следующие положения:

построение системы управления компетенциями ИТ-персонала организаций различных секторов экономики основывается на классификации ИТ-профессий, наиболее востребованных современным рынком труда, характеризующей содержание конкретных видов труда ИТ-специалистов;

управление компетенциями ИТ-персонала организаций как подсистема системы управления человеческими ресурсами организации включает кадровые процессы, реализация которых базируется на использовании специфических моделей профессионального инструментария ИТ-специалистов - классификатора ИТ-должностей и карт компетенций ИТ-специалистов, востребованных российским рынком труда;

кадровая работа по поиску и привлечению, оценке и профессионально-личностному развитию ИТ-персонала реализуется с помощью определения соответствия специалиста требованиям к выполнению определенных должностных обязанностей, к знаниям, квалификации, а также к деловым и личностным качествам, указанным в классификаторе ИТ-должностей;

карты компетенций ИТ-специалистов организации формируются на основе форматно-кластерной модели компетенций, наиболее полно учитывающей требования современного состояния и тенденций развития российской ИКТ-индустрии.

К. А. Васильев Уральский государственный экономический университет г. Екатеринбург

Достойный труд - основа стабильного общества [Текст] : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Часть 2 (Екатеринбург, 15-17 ноября 2012 г.) : [в 2 ч.]. / [отв. за вып. Э. В. Пешина, Н. З. Шаймарданов]. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2012. - Ч. 2. - 228 с.

Количество показов: 4643

arbir.ru

Digital-маркетолог — профессия новая, а поэтому спорная. Какими компетенциями должен обладать сегодня специалист в сфере интернет-коммуникаций?

Борис Омельницкий, президент IAB Russia Теми же, что и классический маркетолог, плюс знанием новых коммуникационных технологий и инструментов. Эволюция каналов, платформ, форматов и инструментов бесконечна, поэтому придется учиться всю жизнь, чтобы оставаться эффективным в профессии.

Евгения Григорьева В2В-маркетинг-директор «Яндекс» Маркетолог — все-таки маркетолог вне зависимости от специализации. У него должно быть понимание работы с полноценной маркетинговой воронкой, начиная от построения знания бренда на рынке и заканчивая тем, каких целей он планирует достичь в рамках определенной кампании. Доля digital растет, соответственно, и компетенции маркетологов в сфере digital должны расти. Они должны понимать, какой рекламный инвентарь доступен на рынке, какую эффективность дают разные каналы коммуникации, и уметь подбирать лучшие их сочетания для достижения максимального ROI.Сергей Ефимов директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group

А тут и спорить не о чем. Digital-маркетолог должен обладать компетенциями на стыке маркетинга и IT. Это значит, что без понимания того, как работает интернет в качестве инфраструктуры обмена информацией и данными, как функционирует сайт, что такое CMS и без базовых навыков программирования уже никуда. Сейчас, кстати, много разговоров на рекламном рынке об изменении роли медийных агентств. Так вот для того, чтобы осуществлять качественное управление собственными маркетинговыми активациями в digital и иметь возможность прямой коммуникации с поставщиками и внутренними вертикалями бизнеса, очевидно, что в российский маркетинг должны прийти новые люди, либо уже существующие в нем должны проделать большую работу над собой.

Андрей Чернышов управляющий партнер агентства People & Screens

Я начал заниматься digital-маркетингом в 1996 году, поэтому я не назвал бы профессию новой. Мои родители в тот момент считали эту профессию спорной, но теперь уже не считают. Что касается компетенций, то основными являются креативность и способность к математическому анализу. Комбинация этих двух компетенций позволяет придумывать и внедрять наиболее эффективные решения, создавать новые продукты и бизнесы.

Киселев Николай заместитель генерального директора IMHO, председатель комитета IAB Russia по Digital Video

Поставлю вопрос по-другому. Сейчас любая профессия в области маркетинга требует знаний в интернет-коммуникациях. Без интернета маркетинга сегодня уже нет. Но знания только интернета недостаточно. Важно знать особенности каждого медиа, разбираться в инсайтах целевой аудитории для своих продуктов. Обладать организаторскими способностями, уметь собирать команды, управлять ресурсами. Надо обладать навыками убеждения, чтобы продвигать внутри компании свои идеи, обеспечивая горизонтальные и вертикальные интеграции. Предприимчивость, любопытство и умение быстро оценить результат и сменить тактику. Ну и, конечно, умение определить и автоматизировать рутинные процессы, чтобы больше времени было на решение ключевых задач. Все это — требования рынка сегодня, и мы, IMHO, готовы помогать клиентам своими решениями, инструментами и экспертизой.

Ксения Зазулова Chief Digital Officer IPG Mediabrands (Initiative, UM)

Понимать и знать, как устроен рынок, кто из площадок и поставщиков предоставляет сервисы и какие, быстро реагировать на постоянные изменения и успевать пробовать / тестировать / пилотировать инновационные технологии для поиска наиболее эффективных для бизнеса решений.

Дмитрий Пашутин, руководитель управления развития и монетизации интернет-проектов сейлз-хаус «Газпром-медиа»

Digital-маркетолог должен разбираться в работе широкого спектра рекламных инструментов (в определенной степени и офлайн) и в том, как эти инструменты смогут решить его задачи на каждом из этапов воронки. Кроме того, нужно иметь представление о возможностях и спектре потенциальных задач в области работы с данными, чтобы суметь поставить задачу на оптимизацию процессов или решение сложных, неочевидных задач.

Инесса Ишунькина директор по интернет-исследованиям Mediascope

Я не могу ответить о том, какими компетенциями в общем должен обладать специалист в сфере интернет-коммуникаций — внутри отрасли есть много разных специализаций и направлений работы. Но я могу сказать, какими компетенциями должен обладать специалист в сфере digital-исследований: открытость всему новому и готовность обучаться. Все остальное — приложится.

Эльвира Сафаева директор по работе с клиентами Weborama в Восточной Европе и Центральной Азии, председатель комитета IAB Russia по Online Branding

Digital-маркетолог — это проводник бренд-менеджеров в digital-мир, который умеет разговаривать на языке технологий и коммерции, знает всех ведущих игроков для построения максимально эффективной коммуникации. Это дата-стратег, который мыслит за рамками текущих возможностей и ставит перед партнерами задачи, которые и драйвят нашу индустрию.

Александр Папков директор по технологиям Media Direction Group, сопредседатель комитета IAB Russia по Programmatic Media Buying

Основная компетенция — это пытливость ума и желание вникать в детали. Далее — это постепенное накопление опыта. Естественно, качественные курсы, которые появляются, — неотъемлемая часть обучения. Если digital-маркетолог знает и понимает adtech- и martech-решения, которые позволят быстрее и качественнее решить бизнес-задачи компании, и готов тестировать гипотезы, добиваясь результатов, то можно считать, что с компетенциями все в порядке.

Анатолий Климчук коммерческий директор Artox Media

Наиболее важные компетенции сегодня — умение учиться, получать знания о новых инструментах и технологиях на онлайн-платформах, сертификация. Вторым показателем является знание цифровой психологии, необходимой для понимания потребительского поведения в сети. Третье — это навыки статистики, знание статистических инструментов, которые позволяют создавать выборки, выдвигать гипотезы и проверять их. Количество экспериментов с ростом технологий возрастает, и человек, который не умеет проводить эксперименты, остается в сложной ситуации выбора при расходовании рекламного бюджета. А качество этого расходования переходит в статистические эксперименты, которые также очень важны для маркетолога.

Эдуард Рекачинский генеральный директор Unisound

Зашоренность — главная беда рекламной индустрии в эпоху стремительных и постоянных изменений. В рекламе часто так бывает, когда мы знаем, что определенные вещи работают, и не хотим тратить время и рисковать бюджетами (своими или клиента) ради того, чтобы пробовать новое. В итоге будут выигрывать те, кто сумеет в своих процессах выделить достаточно ресурсов для того, чтобы следить за тенденциями и пробовать новое, не отставая от изменения ландшафта дистрибуции медиа и сервисов.

Михаил Шкляев руководитель лаборатории данных Dentsu Aegis Network

Если мы говорим о клиентской стороне, то кажется, что нельзя быть только интернет-специалистом. Медиа отчаянно смешиваются между собой, и разбираться «только в интернете» — это примерно как разбираться «только в рекламе в прессе»: штука, кажется, небесполезная, но явно без перспективы.

Если смотреть на сторону закупки (где бы она ни была — в клиенте или в агентстве), то тут жизнь пока только усложняется: софтов все больше, видов отчетности, рынок выкатывает новые продукты примерно каждый день. Года два назад мы посчитали, что для нормального обслуживания клиента агентству необходимы специалисты примерно 62 профилей: от ТВ-планера и контекстника до математика. В этом году цифра перевалила за 70. Очевидно, что дальше так продолжаться не может, часть вещей отойдет алгоритмам, но в целом набор применимых знаний крайне широк. При этом порог входа в профессию все еще кажется довольно низким: никуда не делись рутинные операции вроде отправки броней на площадки или пересылки туда-сюда пакетов из сотен баннеров.

Я бы сказал, что основные компетенции — наличие здравого смысла, понимание воронки продаж и умение все время задавать себе правильные вопросы. Ну и доли самоиронии, конечно, потому что в этом сумасшедшем и стремительном мире без нее — никак.

adindex.ru

Модели компетенций для ИТ-специалистов

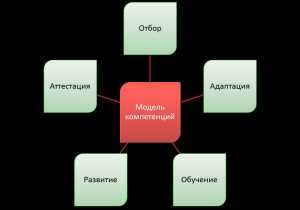

Я уже писала раньше, чем отличаются компетенции от компетентностей. Сегодня хочу ввести еще одно важное понятие, связанное с компетентностным подходом: модель компетенций.

Ч ТО ЭТО ТАКОЕ?

Компетенция — это наблюдаемое поведение, которое демонстрирует человек на рабочем месте, и которое определяет его успешность.

Модель компетенций — набор компетенций, ключевых для данной должности или категории сотрудников.

В зависимости от того, для каких сотрудников моделируются компетенции, можно условно выделить:

- корпоративные компетенции — ключевые для работы в конкретной компании;

- управленческие компетенции — ключевые для работы на управленческих позициях;

- специальные, или технические компетенции — ключевые для работы на конкретной специальности.

Разумеется, можно могут быть и комбинации этих вариантов. Например, можно разработать корпоративную модель управленческих компетенций. А мы для нашего проекта «Кандидат» уже разработали модели Junior-тестировщика и Junior-программиста — не корпоративную, а отраслевую, основанную на опыте специалистов из разных компаний.

Часто компетенции внутри модели делят на две подгруппы:

- пороговые — компетенции, критические для выполнения работы;

- дифференцирующие — компетенции, позволяющие выделить сотрудников с высоким потенциалом, будущих «звезд».

Во многих стандартах можно встретить определение компетенции как способность или готовность делать что-то. Нам такая формулировка кажется недостаточной. Человек не всегда демонстрирует то, на что он способен. Возьмите любую готовую палитру или модель компетенций, и попробуйте оценить, про вас ли описанные там компетенции? Убеждена, что вы сможете привести пример, когда вы действовали именно так, как там написано. Но это не значит, что вам такое поведение в принципе присуще.

Если же говорить о наблюдаемом поведении, то можно четко сказать: да, человек делает это так-то, либо нет, он так не делает. И можно оценить: то или иное действие проявляется часто при решении разного рода рабочих задач, либо один раз за все время наблюдения. Поэтому мы используем подход, при котором компетенция описывается через позитивные и негативные поведенческие индикаторы. Например, в разработанной нами модели компетенций Junior-программиста есть пороговая компетенция «Саморазвитие», которая описана такими индикаторами:

| ПОЗИТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ | НЕГАТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ |

| Правильно оценивает свой уровень подготовки | Ошибается в оценке своего уровня подготовки |

| Запрашивает обратную связь о своей работе и использует ее для саморазвития | Не запрашивает обратную связь по своей работе |

| Использует опыт и наработки других специалистов для саморазвития | Не использует опыт и наработки других специалистов для саморазвития |

| Постоянно занимается саморазвитием: читает специальную литературу, посещает семинары, интересуется новыми инструментами и технологиями по своему и смежным направлениям работы | Не занимается саморазвитием, либо делает это спонтанно, непоследовательно |

C ЧЕМ ЕДЯТ?

В идеале, модель компетенций становится той основой, от которой выстраиваются все подсистемы управления персоналом:

В идеале, модель компетенций становится той основой, от которой выстраиваются все подсистемы управления персоналом:

- при подборе персонала — чтобы сравнивать поведение и опыт соискателей с эталоном, определить степень риска найма сотрудника;

- при адаптации — чтобы использовать сильные стороны сотрудника для более быстрой адаптации, и определить, в каком направлении развивать его в первую очередь;

- при обучении и развитии — чтобы определять, в чье обучение есть смысл инвестировать, а также использовать компетентностный подход;

- при оценке и аттестации — чтобы определять соответствие сотрудника требованиям бизнеса и корпоративной культуре.

Почему говорю «в идеале»? Потому что пока, к сожалению, видела не так много примеров компаний, где все эти подсистемы хорошо работают, или вообще существуют. Часто они формируются стихийно, управляются спонтанно. И ни встречала еще компаний, которые построение системы управления персоналом начинали с создания модели компетенций. Зато часто при реорганизации HR-системы компании именно с этого и начинают.

Ч ЕМ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?

- Можем научить вас моделировать компетенции и помочь вам в их разработке (подробнее…)

- Можем разработать модель для вас (подробнее…)

- Можем внедрить в вашей компании разработанные нами модели Junior-тестировщика и Junior-разработчика (подробнее…).

it-career.by

Профессиональные стандарты в ИТ: размышления на тему

В современном мире практически всеми сторонами, заинтересованными в инновационном развитии объектов любого масштаба, признается факт серьезного дефицита квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. И этот дефицит растет, особенно с учетом быстрого изменения качества профильной области. Кроме того, все яснее просматривается тенденция увеличения количества профессий и должностей, требующих «гибридных» знаний и навыков, то есть относящихся как к ИТ, так и к другим областям деятельности, требующей автоматизации.

В современном мире практически всеми сторонами, заинтересованными в инновационном развитии объектов любого масштаба, признается факт серьезного дефицита квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. И этот дефицит растет, особенно с учетом быстрого изменения качества профильной области. Кроме того, все яснее просматривается тенденция увеличения количества профессий и должностей, требующих «гибридных» знаний и навыков, то есть относящихся как к ИТ, так и к другим областям деятельности, требующей автоматизации.

Подобные изменения в профессиональных кругах приводят к мысли о «расслоении» специальностей, связанных с использованием ИТ, по различным отраслям экономики с учетом специфики и уникальных требований этих отраслей, то есть к расширению спектра требуемых квалификаций и компетенций и изменению самого смысла понятия «информационные технологии». От создания и развития систем обработки и передачи информации мы постепенно приходим к многообразным, зачастую уникальным видам деятельности, связанным, например, с созданием искусственного интеллекта, моделированием и познанием новых сущностей в естественных науках, моделированием событий прошлого и будущего.

Безусловно, появление новых требований и тенденций не отрицает факта использования тиражируемых и коробочных продуктов ИТ-отрасли, а, следовательно, и необходимости в квалификациях и навыках по управлению жизненным циклом таких продуктов и связанных с ними услуг. Однако ограничиваться управлением только подобными знаниями и навыками по меньшей мере недальновидно.

Существующая система ИТ-образования, от дошкольного до поствузовских курсов повышения квалификации, к сожалению, не способна заполнить огромный пробел в инновационных компетенциях, не позволяющий российской экономике двигаться вперед требуемыми в наше нестабильное время темпами. В итоге нехваткой специалистов, умеющих грамотно работать с современными технологиями, а также грамотно руководить такими работами, объясняются провалы и недостатки практически всех комплексных проектов и программ, реализуемых как в рамках отдельных отраслей экономики, так и в рамках решения инновационных задач масштаба государства.

Текущее состояние профессиональных стандартов в области ИТ

Базой для любого профессионального образования и обучения является прозрачная современная система квалификаций и компетенций, представляющая собой основу для разработки образовательных стандартов и профессионального развития специалистов всех уровней.

Работы над профессиональными ИТ-стандартами в России ведутся уже много лет. Сведения о некоторых специальностях, квалификациях и компетенциях можно найти на различных официальных сайтах. Предыдущий вариант ИТ-квалификаций (стандартов) был принят в 2008 году Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

В настоящее время работа над этими стандартами ведется в рамках соответствующей федеральной программы, инициированной Указом президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года.

Можно также отметить, что в документе от 13 ноября 2013 года под названием «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года» сказано: «Необходимы актуализация профессиональных и образовательных стандартов в сфере информационных технологий с последующим внедрением федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, содержащих требования к результатам освоения основных 22 образовательных программ, а также умение эффективно использовать информационные технологии».

"Базой для любого профессионального образования и обучения является прозрачная современная система квалификаций и компетенций, представляющая собой основу для разработки образовательных стандартов и профессионального развития специалистов всех уровней"

Правда, под «отраслью информационных технологий» в этом же документе понимается «совокупность российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности:

- разработка тиражного программного обеспечения;

- предоставление услуг в сфере информационных технологий, в частности заказная разработка программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам информатизации;

- разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной части;

- удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Из этого перечня видно, что за рамками ИТ-отрасли могут остаться многие актуальные и современные виды деятельности, специалисты по которым, согласно результатам различных аналитических исследований, являются наиболее востребованными как на данный момент, так и на перспективу, на которую разработана данная стратегия. Например, не очень понятно, к какой отрасли принадлежат самые современные виды инновационной деятельности, такие как создание логических схем и использование аналитических результатов обработки Больших Данных, управленческие и технологические аспекты обеспечения мобильности работы пользователей, работы над искусственным интеллектом, моделирование всех видов, разработка новых инфраструктурных технологий, а также комплексных управленческих решений.

Хочется особо отметить важнейшую тему, на которую в процессе обучения в большинстве вузов, с моей точки зрения, обращают недостаточно внимания. Это управленческая деятельность в ее комплексном видении, с разделением руководства и управления на два разных, но тесно связанных вида деятельности, с пониманием связи и необходимости единства стратегической, тактической и операционной составляющей управленческих работ. Особенно ярко это проявляется в ИТ-деятельности предприятия, где развивать отдельные направления вне связи друг с другом уже не актуально, и поэтому за последние два-три года в передовых странах появились новые управленческие должности и квалификации, такие как Infrastructure Director, Chief Digital Officer, Knowledge Management Director, Business Application Analyst, Technology Solution Engineer, Data Scientist, требующие от специалистов и руководителей «гибридных» знаний и навыков.

Новые должности и позиции призваны способствовать развитию перспективных и проактивных видов управления или деятельности, в то время как существующие в России стандарты ИТ-квалификаций в основном предполагают реактивный характер работ, даже с учетом работ по созданию программных продуктов по требованиям и заявкам заказчиков. Поэтому не совсем понятно, кто и как будет обучать специалистов, составляющих тот самый потенциал, за счет которого планируется осуществлять прорыв в российской экономике. Похоже, что наше отставание во внедрении инноваций от мировых лидеров, судя по всему, будет только увеличиваться или, если получится, мы будем держаться на плаву, как и сейчас, в основном за счет энтузиастов, пополняя своими творческими кадрами зарубежные компании и научные организации.

"Не совсем понятно, кто и как будет обучать специалистов, составляющих тот самый потенциал, за счет которого планируется осуществлять прорыв в российской экономике"

Нельзя не упомянуть о еще одном новейшем российском документе под названием План мероприятий («дорожная карта») «Развитие отрасли информационных технологий», № 2602-р», принятом 30 декабря 2013 года (далее План). В разделе «III. Развитие системы подготовки и повышения квалификации специалистов отрасли информационных технологий» есть подпункт № 1 под названием «Разработка профессиональных стандартов в области информационных технологий». Ожидаемым результатом реализации этого подпункта ко второму кварталу 2015 года должна стать «разработка и утверждение не менее 17 профессиональных стандартов в области информационных технологий», и эта деятельность, судя по тексту, носит разовый характер. Однако, принимая во внимание темпы изменения отрасли, велика вероятность, что эти стандарты в процессе их разработки и утверждения уже успеют устареть.

В этом же Плане есть подпункт № 5, посвященный «модернизации федеральных государственных образовательных стандартов для подготовки кадров в сфере информационных технологий», при реализации которого «федеральные государственные образовательные стандарты» должны быть «приведены в соответствие с профессиональными стандартами отрасли информационных технологий». Однако это действие, судя по тексту, также носит разовый характер.

При этом непонятно, как будет выглядеть и каким образом осуществлять свою деятельность структура, которая каким-то образом должна централизованно координировать и контролировать выполнение мер, запланированных в подпункте 5 Плана, — «Разработка и внедрение программ модернизации профессионального образования в сфере информационных технологий в субъектах Российской Федерации». Очевидно, что эта структура должна осуществлять свою деятельность совместно со всеми остальными структурами, ответственными за прочие меры и мероприятия, поскольку очевидно, что все эти действия и их результаты связаны между собой как минимум наличием одинаковых профессиональных стандартов.

В подпункте № 3 этого же раздела Плана сказано, что должен быть «разработан комплекс дополнительных мер» «по устранению дефицита специалистов в отрасли информационных технологий». При этом в подпункте № 4 явно говорится о том, что должна осуществляться координация этих мер с целью получить определенное количество ИТ-специалистов, однако о качестве таких специалистов и способах оценки качества их подготовки не сказано ни слова. Координация упомянутых в подпункте № 4 действий осуществляется неопределенным количеством структур, что, при отсутствии единой точки ответственности, скорее всего, сделает процесс такой координации слабо управляемым.

Хочу отметить, что в состав Экспертного совета по профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации входит только один профессионал, имеющий отношение к ИТ, Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), и именно эта ассоциация объявлена автором группы разработанных стандартов. На сайте АП КИТ были опубликованы приглашения публично обсудить стандарты и поучаствовать в работе круглых столов и вебинаров на данную тему. Однако те специалисты и организации, которые не являются участниками АП КИТ или получателями новостных рассылок ассоциации, не знали об этих мероприятиях. Работа над стандартами, принятыми в октябре, еще не закончена, судя по материалам дискуссий в социальных сетях LinkedIn и Facebook, а материалы стандартов были сделаны публичными на этих ресурсах практически в то время, когда происходило официальное утверждение первых двух групп стандартов.

Уже можно говорить о первых результатах упомянутой деятельности. По моему мнению, схема квалификационных стандартов в области ИТ, принятая в октябре этого года Экспертным советом по профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, по своей сути не сильно отличается от предыдущей квалификационной схемы. В новой схеме сделан некоторый акцент в сторону управленческих квалификаций, но при этом не очень понятно, почему архитектурная составляющая перешла из области автоматизированных систем в область программного обеспечения: согласно определению понятия «автоматизированная система», приведенному в ГОСТ 34, программное обеспечение является частью автоматизированной системы. Таким образом, может иметь место сужение границ деятельности, направленной на разработку архитектуры того или иного решения. Более того, понятие ИТ-услуга, являясь понятием более высокого уровня по отношению к ИТ-системе, тем более выпадает из сферы внимания ИТ-архитекторов, что неминуемо приведет к снижению качества оказания таких услуг в тем большей степени, чем выше динамика использования компонентов ИТ, например, в облачных вычислениях.

Особенно ярко ухудшение качества оказания услуг вследствие нехватки современных управленческих и архитектурных компетенций может проявиться в отношении услуг, к которым граждане получают доступ напрямую при помощи порталов или мобильных устройств, например электронных госуслуг. Учитывая различный уровень компьютерной грамотности пользователей, разницу в качестве компонентов ИТ-инфраструктуры того или иного региона и динамику изменения функциональных и нефункциональных требований к услугам, риски ошибок при первоначальном проектировании и последующей актуализации отдельных услуг, их групп, пользовательских интерфейсов, интерфейсов между межведомственными компонентами госуслуг и т. п. могут многократно возрасти именно вследствие недостаточно высокой квалификации архитекторов, занимающихся этой работой.

Сравнение профессиональных стандартов (квалификаций) 2008 года и стандартов, принятых в декабре 2013 года, приводится в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение профстандартов (квалификационных схем) ИТ 2008 (по информации РСПП) и 2013 годов (по информации АП КИТ)

| 1 | Программист | Программист |

| 2 | Системный архитектор | - |

| 3 | Специалист по информационным системам | Специалист по информационным системам |

| 4 | Системный аналитик | Системный аналитик |

| 5 | Специалист по системному администрированию | - |

| 6 | Менеджер информационных технологий | Менеджер по информационным технологиям |

| 7 | Менеджер по продажам решений и сложных технических систем | - |

| 8 | Специалист по информационным ресурсам | Специалист по информационным ресурсам |

| 9 | Администратор баз данных | Администратор баз данных |

| 10 | Специалист информационной безопасности | - |

| 11 | Системный программист | - |

| 12 | Программист высокопроизводительных вычислительных систем | - |

| 13 | Специалист по распределенным вычислительным системам | - |

| 14 | Специалист по технической документации (Технический писатель) | Технический писатель (Специалист по технической документации в области ИТ) |

| 15 | - | Специалист по тестированию в области информационных технологий |

| 16 | - | Архитектор программного обеспечения |

| 17 | - | Менеджер продуктов в области информационных технологий |

| 18 | - | Руководитель проектов в области информационных технологий |

| 19 | - | Руководитель разработки программного обеспечения |

Не очень понятно, какова судьба «пробелов» в этой таблице, а также какова судьба других квалификаций, не принятых на данный момент, но обсуждение которых велось в соцсетях. Однако способы работы над двумя наборами квалификационных схем (стандартов) 2008 и 2013 года похожи:

- присутствует большое количество материалов по специальностям (квалификациям) и соответствующим компетенциям, детально изучать которые долго и сложно;

- принимаются разработанные материалы организацией, в которой слабо представлены профильные эксперты.

Гибкая система управления квалификациями и компетенциями в ИТ как основа передовой системы обучения – это возможно

Особенно важно отметить отсутствие в системе профессиональных стандартов 2013 года, разработанных под эгидой ассоциации АП КИТ, подсистемы актуализации как самих профессиональных стандартов, так и любой взаимосвязанной с этими стандартами информации, имеющей важное значение для специалистов в области ИТ и прочих заинтересованных сторон.

Такая система актуализации сведений о квалификациях и компетенциях, а также система управления использованием любых стандартов, в том числе профессиональных, – единственный инструмент, способный эффективно и оперативно адаптировать существующие наработки к быстрым изменениям внешней и внутренней профильной среды без потери предыдущих результатов (и, следовательно, позволяющий перейти от затрат к инвестициям). Подобная система управления отсутствует и в европейской системе ИКТ-компетенций, разрабатываемой европейской рабочей группой CEN по ИКТ-компетенциям, с которой в России сотрудничает подкомитет (ПК-204/ТК-22) «Компетенции в ИТ». В американской системе образования принят особый, основанный на персонифицированном обучении подход, при котором качество образования в значительной степени зависит от личности обучающегося, его положения в обществе, места проживания и специфики выбранного учебного заведения.

Идея разработать систему, позволяющую связать воедино работу с квалификационными схемами и деятельность по обработке, предоставлению и получению информации о требованиях к различным учебным заведениям, давно витает в воздухе и отражена в некоторой официальной документации, в том числе перечисленной выше. Если к этому добавить возможность последовательной актуализации схем компетенций и квалификаций, работу с информацией о наличии учебных материалов в открытом доступе, о различных учебных заведениях, уже дающих требуемые знания или собирающихся начать обучение по конкретным темам, средства сбора соответствующей статистики, на основе которой можно делать прогнозы, то получится, по сути, новая государственная услуга, которая будет востребована многими заинтересованными сторонами.

"Идея разработать систему, позволяющую связать воедино работу с квалификационными схемами и деятельность по обработке, предоставлению и получению информации о требованиях к различным учебным заведениям, давно витает в воздухе"

Еще одним позитивным результатом реализации подобного функционала может стать создание логически единого хранилища всех документов, имеющих отношение к проведению работ в области образования и обучения. Важность решения этой задачи очевидна: в процессе написания этой статьи было очень тяжело найти материалы, позволяющие полно и разносторонне оценить ситуацию, поскольку имеет место разница в терминологии, используемой на различных официальных порталах, в тематических источниках, в общедоступных журналах, соцсетях и прочих источниках, и отсутствуют какие-либо централизованные источники информации, позволяющие составить относительно полное впечатление о ходе ведения работ и их текущем статусе.

По роду своей деятельности мне довольно давно приходится наблюдать за ситуацией с образованием и обучением, причем не только в России, и я по мере своих сил стараюсь участвовать в процессе подготовки специалистов в области ИТ. Возможно, поэтому и решила предложить на суд читателей результат своих размышлений. Предлагаемая идея прошла «проверку боем»: я обсудила ее на одной из международных конференций с нашими коллегами из дружественной страны, после чего получила приглашение к совместной работе, поскольку у них существуют те же проблемы, требующие немедленного решения, а сама идея показалась им очень своевременной и легко встраиваемой в их концепцию и программу проектов по совершенствованию системы образования и обучения в ИТ.

Принципы системы управления квалификациями и компетенциями в области ИТ

В данной статье предлагаются базовые принципы, на основе которых можно создать полноценную динамическую систему управления (актуализации) любыми квалификационными стандартами (далее Систему), а также принципы публичного использования информации, составляющей основу Системы.

Хочется отметить, что предлагаемые принципы позволяют соотнести любую зарегистрированную в Системе российскую квалификацию, компетенцию или специальность с аналогом в других международных или зарубежных квалификационных системах при условии регистрации подобного аналога и/или некоторого признака (атрибута) принадлежности той или иной российской квалификации/компетенции/специальности к одной или нескольким зарубежным или международным квалификационным системам.

Принцип 1. Наличие четкой системы градации единиц управления, основанной на определении категорий и подкатегорий этих единиц, а также описание упомянутых единиц управления в виде атрибутов по каждой из категорий и подкатегорий. При этом каждая единица управления должна иметь уникальный номер в системе, реализованный в виде атрибута.

Предлагаемая система управления квалификациями и компетенциями может относиться не только к области ИТ, поэтому список категорий может включать ИТ в качестве одной из категорий. Таким образом, примерами категорий единиц управления могут быть категории, отображающие различные виды деятельности. Например, можно включить в список следующие категории:

— информационные технологии;

— юридическая деятельность;

— финансовая деятельность и т. п.

Примерами подкатегорий для категории «Информационные технологии» могут быть:

— разработка программного обеспечения;

— системное обеспечение;

— аппаратное обеспечение;

— сетевое обеспечение;

— аналитическая деятельность;

— администрирование;

— управление ИТ-подразделением;

— управление проектами;

— управление услугами;

— управление бизнес-процессами;

— информационная безопасность;

— разработка инновационных решений в той или иной области и т. п.

Возможна разработка и более углубленной системы категоризации. Названия и количество уровней категоризации, а также количество и качество атрибутов, правила уникального обозначения единиц управления могут быть детально разработаны на стадии проектирования данной Системы. Желательно заранее учесть возможность добавления в систему различных уровней, будь то категории или подкатегории, что поможет повысить степень ее универсальности.

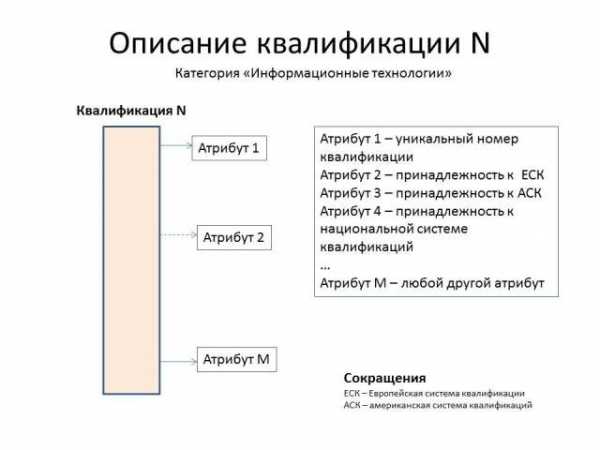

На рисунках 1 и 2 представлены примеры описания единиц управления для двух обязательных подкатегорий управления: Квалификация и Компетенция.

Рис. 1. Подкатегория «Квалификация N»

Рис. 2. Подкатегория «Компетенция М»

Принцип 2. Наличие четкой системы связей между единицами управления. При этом каждая единица управления должна иметь логические связи с другими единицами управления, реализованные как на уровне документального схематического описания, так и на уровне соответствующего инструментария, поддерживающего создание, изменение и удаление этих связей.

Примером реализации этого принципа может служить соотнесение некоторой уникальной квалификации с тем или иным набором компетенций, актуальных для данной квалификации в текущий момент времени.

Принцип 3. Наличие четкой системы ролей, ролевых функций и системы взаимодействия между ролями.

Можно привести следующие примеры использования ролей и ролевых функций в Системе:

Роль — Пользователь Системы. Пользователем может быть как физическое лицо, так и организация, заинтересованная в получении информации о квалификациях, обучении и т. п., то есть для целевого использования Системы в рамках своих полномочий. У этой роли могут быть следующие функции, права и обязанности:

- регистрация в системе и поддержание необходимой актуальной информации;

- поиск и сбор нужных данных и информации;

- соблюдение правил и требований по использованию Системы;

- получение поддержки в случаях нарушения параметров качества работы Системы.

Роль – Заказчик Системы. Заказчиками, скорее всего, будут являться юридические лица, как коммерческие, так и государственные, имеющие право на получение определенных услуг с согласованными параметрами качества, а также на выполнение определенного набора действий в рамках своих полномочий. Ниже приводится список базовых функций, прав и обязанностей Заказчика.

- Регистрация в системе и поддержание необходимой актуальной информации.

- Внесение, изменение или удаление данных или информации в Системе.

- Подача тех или иных заявок на обновление или развитие функциональных или нефункциональных параметров Системы.

- Заказ услуг по согласованным правилам.

- Получение отчетов в рамках полномочий.

- Подача по регламентным каналам обратной связи предложений по улучшению работы Системы.

Роль — Владелец Системы. Предполагается, что эта роль может выполняться авторизованным юридическим лицом, которое будет отвечать за качественное функционирование, обновление и развитие Системы. Приведем примерный список функций, прав и обязанностей.

- Единая точка приема обращений от Заказчиков.

- Выявление, популяризация, согласование и внесение в Систему новых квалификаций и компетенций на базе постоянно проводимого анализа профильного мирового опыта и практик.

- Ответственность за работу Системы в комплексе, включая согласование и контроль соблюдения параметров качества функционирования Системы.

- Организация взаимодействия с Заказчиками.

- Организация взаимодействия со Службой развития, сопровождения и поддержки Системы и контроль работы этой службы.

- Организация и контроль взаимодействия Службы развития, сопровождения и поддержки Системы с Пользователями.

- Разработка экономических, функциональных и нефункциональных стратегических, тактических и операционных требований.

- Разработка и актуализация документации всех видов.

- Отчетность перед вышестоящими структурами.

- Сбор и анализ отчетов о работе Системы, включая материалы обратной связи от Заказчиков и Пользователей.

- Выбор и контроль актуализации средств автоматизации работы Системы.

- Разработка и актуализация системы отчетности.

- Разработка и контроль исполнения предложений по совершенствованию работы системы.

- При необходимости делегирование полномочий Службе развития, сопровождения и поддержки Системы.

Роль — Служба развития, сопровождения и поддержки Системы. Эта роль может быть назначена технической службе или организации, осуществляющей операционное управление Системой, ее регламентное обслуживание и развитие на основе согласованных с Владельцем требований. Функции, права и обязанности Службы могут выглядеть следующим образом:

- регламентное взаимодействие с Пользователями;

- регламентное взаимодействие с Владельцем системы квалификаций;

- оперативное управление Системой;

- проектирование, разработка и внедрение предложений по улучшению работы Системы.

На рис. 3 представлен пример возможного набора ролей, их присвоения и принципов системы взаимодействия между ролями в процессе управления квалификационной схемой и использования информации, содержащейся в системе.

Рис. 3. Базовая схема взаимодействия при управлении и использовании Системы.

Принцип 4. Наличие четкой системы документирования, регламентирования и контроля исполнения регламентов управления, включая обновление (изменение) Системы в оперативной, тактической и стратегической перспективе.

В пакет документов, помимо регламентов взаимодействия, могут быть включены прочие документы, поддерживающие исполнение и контроль исполнения регламентов. В частности, должны существовать и быть доступными (согласно полномочиям, соответствующим требованиям безопасности) актуальные версии соглашений об уровнях обслуживания всех авторизованных Заказчиков и Пользователей, а также все обязательные технико–экономические документы, позволяющие управлять Системой на операционном, тактическом и стратегическом уровнях, типы отчетов и их актуальные версии.

Примеры использования Системы Пользователями и Заказчиками

Пользователи могут использовать Систему для различных целей. В том числе для получения следующей информации.

- Какие квалификации доступны в той или иной области в данный момент времени?

- Какие квалификации наиболее востребованы?

- В каких учебных заведениях можно их получить и на каких условиях?

- Какие компетенции составляют ту или иную квалификацию?

- Можно ли обучиться самостоятельно дистанционно, и где доступны материалы?

- Как и где можно приобрести те или иные компетенции?

- Какие квалификации и компетенции признаются на международном уровне и в каких странах?

Примерами использования Системы Заказчиками могут являться перечисленные ниже возможности.

- Подать заявку на аккредитацию и авторизацию в системе.

- Подать заявку на добавление, изменение или удаление квалификации или компетенции.

- Подать заявку на внесение учебного заведения и сведений о нем в систему.

- Подать заявку на изменение информации о Заказчике.

- Получать отчеты согласно степени авторизации.

- Обращаться в Службу поддержки с запросами на обслуживание, информацию и на изменение.

- Обращаться к Владельцу системы с запросами на изменение.

- Осуществлять контроль исполнения обращений.

Заключение

Предлагаемый подход к созданию и управлению системой профессиональных стандартов, квалификаций и компетенций позволит держать любые наработки в области любой квалификационной деятельности, в том числе и ИТ, в актуальном состоянии экономически эффективным способом за счет последовательного оперативного обновления существующих данных.

Это, в свою очередь, позволит значительно облегчить доступ любых заинтересованных лиц к актуальной информации о возможностях получения любой требуемой квалификации или навыка с помощью поиска, включая соотнесение национальных и международных квалификаций и компетенций.

Кадровые агентства и работодатели смогут получать на постоянной основе информацию об актуальных профессиях и навыках в требуемой области, а образовательные учреждения любого типа смогут получать и обновлять информацию о проводимом обучении в той или иной профильной области.

Ответственные государственные структуры смогут осуществлять руководство и управление образовательной деятельностью и получать любую профильную статистику, которую можно использовать для оперативного, тактического и стратегического управления и перспективного планирования в области образования и обучения.

Наличие такой системы позволит иметь единую точку ответственности и координации деятельности в области совершенствования системы стандартов, а также при необходимости получать любые другие результаты и преимущества от использования комплексного системного подхода к управлению квалификациями и компетенциями.

Татьяна Орлова ([email protected]) — заместитель председателя Экспертного совета itSMF России, «эксперт года» 2012 и 2013 годов

www.osp.ru

Замдиректора «Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра» Юрий Захаров — о том, какие IT-специалисты нужны городу и как создавать системы для органов государственной власти

Как работает система «Умный город» изнутри, чем отличается работа IT-специалиста в коммерческой фирме и на государственном предприятии и какие программисты уже сейчас нужны Петербургу? С сентября 2017 года на кафедре управления государственными информационными системами Университета ИТМО будет сформирован Наблюдательный совет магистерской программы «Управление государственными информационными системами». В состав совета войдут представители бизнес-структур и предприятий города, в которых смогут работать будущие выпускники программы. Его главная цель — обеспечить практикоориентированную подготовку IT-специалистов. Председателем совета и куратором программы станет первый заместитель директора «Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра» профессор Юрий Захаров. В интервью ITMO.NEWS он рассказал, как сегодня создаются информационные системы для органов государственной власти и какими компетенциями должны обладать IT-специалисты, которые хотят продолжить карьеру в этой сфере.

Ваше сотрудничество с Университетом ИТМО началось уже порядка десяти лет назад. Что побудило активно взаимодействовать с вузами, особенно в области подготовки специалистов?

Всю сознательную жизнь я работал в вузе, в том числе возглавлял учебно-научную работу в ряде высших учебных заведений. Но потом меня потянуло, что называется, активнее заняться практикой, и с 1999 года я работаю в «Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре». Тогда же, начиная с конца 1999 года, мы начали создавать фактически первые информационно-аналитические системы в Санкт-Петербурге, одновременно мы стали контактировать с рядом вузов — с Политехом, Академией государственной службы, Университетом ИТМО, Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Идея принять участие в подготовке специалистов возникла как нечто само собой разумеющееся, ведь все мы занимались и занимаемся одним общим делом — информационными технологиями.

Потом была создано Партнерство для развития информационного общества на Северо-Западе России (Некоммерческое партнерство ПРИОР Северо-Запад). Эту организацию возглавлял директор Центра технологий электронного правительства, заведующий кафедрой управления государственными информационными системами ФТМИ Университета ИТМО Андрей Чугунов. Здесь мы более тесно познакомились с факультетами и кафедрами Университета ИТМО и с тех пор начали активно сотрудничать с вузом. Постепенно возникла идея организовать обучение магистров, которые были бы целенаправленно подготовлены для дальнейшей работы в органах государственной власти. К 2011 году вся предварительная работа была проведена и мы — Комитет по информатизации и связи города, «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», как подведомственная структура, Университет ИТМО — разработали магистерскую программу «Управление государственными информационными системами» и стали совместно осуществлять подготовку магистров по этой специальности.

С сентября 2017 года на кафедре управления государственными информационными системами Университета ИТМО будет сформирован Наблюдательный совет этой магистерской программы, куда приглашаются кураторы — представители предприятий и бизнес-структур города. Какие изменения в связи с этим произойдут в системе подготовки специалистов? Программа приобретет еще большую практикоориентированную направленность?

Безусловно, и это в целом тенденция современного образования. Я сам как бывший работник высшей школы прекрасно понимаю, что вуз, с одной стороны, должен быть консервативным и обеспечивать фундаментальную подготовку, но, с другой, ему необходимо соответствовать времени, уровню развития науки и техники, тем задачам, которые решают органы власти и бизнес, куда в итоге после обучения пойдут выпускники вуза.

Студенты кафедры управления государственными информационными системами ФТМИ Университета ИТМО

Студенты кафедры управления государственными информационными системами ФТМИ Университета ИТМО В свое время, когда мы перешли на двухступенчатую подготовку — бакалавриат и магистратуру — мы стали где-то недодавать бакалаврам и магистрам практической составляющей подготовки. Ведь в классическом понимании в магистратуре делается уклон на исследовательскую деятельность, научную работу, которую магистры смогут продолжить в аспирантуре, докторантуре. Но на предприятиях настолько глубокая научная подготовка не востребована, особенно на уровне молодых сотрудников. Поэтому сейчас, при массовой подготовке, достаточно большую часть учебного времени магистров начинают отводить на прикладные аспекты.

Я посмотрел, кого Университет ИТМО планирует пригласить в состав Наблюдательного совета. Там как раз присутствуют представители тех компаний, которые являются потенциальными работодателями будущих магистров, обученных по программе с конкретной прикладной направленностью. И это наша общая цель — и университета, и представителей предприятий города — обеспечить такую комплексную подготовку.

Какими компетенциями должен обладать специалист, который планирует строить карьеру в государственном секторе?

В первую очередь, он, безусловно, должен обязательно освоить основы построения информационных систем, понимать, на каких принципах они создаются, какие архитектуры систем реализуются. Спектр информационных систем, которые используются в настоящее время и будут использоваться в органах государственной власти и муниципалитетах, не такой большой, но со всем нужно досконально ознакомиться.

И здесь важно отметить, что Санкт-Петербург в России, а также в странах ближнего зарубежья, по уровню функционирующих систем, по их масштабности занимает передовые позиции. Сейчас «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» осуществляет разработку и сопровождение доброй половины всех информационных систем органов власти в городе. Мы стараемся строить их по единому принципу, на единых научных и технических основах, и хотелось бы, чтобы студенты, которые придут к нам на практику, ознакомились с этим опытом. Мы приглашаем их и на производственную, и на преддипломную практики, где учащиеся вуза участвуют в процессе разработки и сопровождения систем.

При этом мы не ставим задачу подготовить из них программистов. Они должны знать общие подходы, уметь ставить перед разработчиком задачу, профессионально разрабатывать технические задания, осуществлять планирование работ, подходить к решаемым вопросам системно, обладать необходимыми аналитическими навыками. Что это значит? Такой специалист должен видеть, к чему он должен прийти в итоге, какой функционал будет у будущей системы, на каких принципах она будет строиться, как взаимодействовать со смежными информационными системами. Он должен знать и понимать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, которая создана в данном конкретном регионе.

Кроме того, он должен разбираться в технических и теоретических вопросах, касающихся формирования информационного базиса. Ведь можно создать прекрасную систему, но, если она будет лишена актуальной, достоверной и достаточной информации, это будет просто «игрушка». А нам нужен нормальный продукт, который будет выполнять свои функции — освобождать госслужащего от рутины, давая ему время на решение управленческих вопросов.

И наконец, еще одна задача, которая будет решаться в ближайшее время, заложена в новой Стратегии развития информационного общества до 2030 года. В этом документе можно встретить массу новых терминов — таких, как интернет вещей, цифровая экономика, общество знаний и так далее. Это те направления, по которым уже сейчас развиваются информационные системы. Одна из главных задач, которая красной нитью проходит через весь документ, — это импортозамещение, переход полностью на свое «железо» и программное обеспечение. Это долгосрочный процесс, но подходы для его реализации, а именно начало создания и освоения отечественных программных продуктов, технических средств, должны включаться в систему подготовки сегодняшних магистров. Ведь уже завтра им придется решать все эти задачи.

Специфика работы в государственной системе, в органах госвласти, в отличие от любой другой частной компании, заключается в готовности выполнять весь этот спектр задач?

Такая специфика, безусловно, есть, и на самом деле она заключается во всем — и в процессе разработки, и в процессе эксплуатации систем. Начнем с простого примера: в нашей системе специалисты работают 24 часа в сутки. Здесь нельзя прийти в центр обработки данных в девять утра, включить аппаратуру, а после шести вечера выключить и уйти. Когда человек работает в органах власти, он должен понимать сами принципы обслуживания систем, их круглосуточного сопровождения. Кроме того, он должен уметь работать с технической и нормативной документацией. Здесь совершенно другой уровень ответственности.

С точки зрения создания и функционирования информационных систем отличие заключается прежде всего в том, что все они легитимные — имеют правовую основу, то есть создаются на основании либо закона — регионального или федерального, либо постановления Правительства Санкт-Петербурга. Эти вопросы тоже необходимо учитывать при подготовке магистров – необходимо учить их готовить конкурсную документацию, участвовать в проведении аукционов, принимать отчетные материалы от разработчиков. При этом здесь все должно быть очень четко, начиная от правил оформления и заканчивая внутренним содержанием. Все должно соответствовать государственному контракту. Поэтому должна реализовываться многопрофильная система подготовки такого специалиста, который может прийти в органы власти или в любое другое государственное учреждение и начать работать.

Над выполнением каких задач сейчас работает «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»?

Мы выполняем задачи, которые поставлены в Стратегии развития, в наших программах. Есть 17 государственных программ, в пяти из них непосредственно участвует Комитет по информатизации и связи, а значит, и мы. Основные приоритеты следующие: в полномочиях исполнительных органов государственной власти есть две основные составляющие — государственные услуги и государственные функции.

Государственные услуги в большей степени социально ориентированы, там всегда присутствует заявитель — житель нашего города. Мы, в первую очередь, должны обеспечить качество предоставляемых услуг, доступность и открытость органов государственной власти. Последнее реализуется посредством соответствующих порталов. Раньше порталы несли чисто информационную нагрузку, сейчас они представляют двустороннюю, интерактивную систему — человек может обратиться, получить ответ и соответствующие разъяснения.

Но есть системы, которые реализуют функции органов государственной власти. Например, наша интегрированная аналитическая система. Напрямую к гражданам она не относится, она обеспечивает деятельность органов власти, хотя, с другой стороны, чем лучше работают органы государственной власти, тем лучше решаются вопросы жизнедеятельности населения. Сюда также относятся системы в области образования, здравоохранения, строительного комплекса, экологии и так далее. Сейчас мы стоим перед задачей, чтобы все органы власти имели в достаточной степени автоматизированный функционал, чтобы и комитеты, и все наши 18 районов в цифровом плане были в полном объеме обеспечены соответствующим инструментарием.

Третьим основным направлением является развитие инфраструктуры: все, что касается телекоммуникаций, защиты информации, межведомственного взаимодействия и так далее. Это базис, на котором осуществляется создание единого информационного пространства в регионе.

Какие приоритетные задачи Вы ставите перед собой на ближайшие годы с точки зрения развития информатизации органов власти в Петербурге?

Мы будем продолжать работать над качеством предоставления электронных услуг. Их количество должно расти, при этом число документов, которое должен предоставить заявитель для получения той или иной услуги, напротив, должно снижаться. За счет межведомственного взаимодействия та или иная организация сама должна искать в базе документ, подтверждающий, что вы, например, имеете право для получения той или иной льготы, пособия.

Портал госуслуг

Портал госуслугДругое направление — это автоматизация процессов в области здравоохранения. Это работа уже ведется и продолжится в будущем. Сейчас уже создаются так называемые МИС — это медицинские информационные системы, а также лабораторные информационные системы. В связи с этим возрастает актуальность еще одного важного вопроса, который всегда необходимо учитывать, — это защита персональных данных. Этот вопрос находится под жесточайшим контролем во всех сферах информатизации.

Осваивается сейчас и такое новое направление, как автоматизация строительного комплекса. В этом плане Петербург отставал от Москвы — например, у нас долго согласовывалась документация и так далее.

Среди других приоритетных направлений — безопасность, в том числе транспортная безопасность, анализ дорожной ситуации, управление транспортными потоками, управление скорой помощью, уборочной техникой. Все эти аспекты, которые касаются ЖКХ, транспортной составляющей, будут централизованно развиваться в рамках проекта «Умный город». Буквально недавно при участии ректора Университета ИТМО Владимира Васильева был создан проектный офис «Умного города» под руководством губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

В целом в городе сейчас ведется работа над двумя глобальными системными проектами — это АПК «Безопасный город» и программа «Умный город». Эти проекты будут постоянно развиваться, потому что наука и техника не стоит на месте — постоянно появляются новые решения, новые системы, инструменты... Самое главное, что у нас и там, и там есть огромный задел. И сегодняшние магистранты уже могут включаться в эту работу — в процессе обучения они будут сталкиваться не только с «чистой» теорией, но уже работать с тем, что создано, и что требует развития.

news.ifmo.ru

| Сотрудники, имеющие правильный настрой, переходящий в лучший стиль работы, считаются более компетентными. Выясните, почему. Концепция компетенций как условия набора кадров, их отбора, приема на работу и аттестации сотрудников стала очень популярной не только среди специалистов-практиков по управлению кадрами, но и среди руководящих инстанций. Хотя это понятие известно уже более трех десятилетий, до сих пор многие не знакомы с деталями данной концепции. Особенно это касается ее надлежащего использования. Компетенция все еще определяется как навыки, способность работать, возможности и знания. Фактически, термин использовался неточно. Хотя это не имеет большого значения при случайном использовании для обозначения физических или умственных способностей, это имеет значение при использовании в анализе работы для описания должностных требований и норм работоспособности. Компетенция требует большего, чем навыки и знания. Она требует правильного и надлежащего настроя, в итоге переходящего в стиль работы. Компетенция – это совокупность навыков, знаний и настроя, проявляющихся в стиле работы сотрудника. Это средство для выполнения работы до конца. Например, игрок в гольф может иметь навыки, чтобы вести 300 ярдов, знания того, почему мяч для игры в гольф останавливается или медленно движется, но он некомпетентен, если он не практикуется, или если он легко поддается влиянию лучших ударов его противника. Поставщик компьютерных услуг может быть очень знающим и опытным в ремонте компьютеров, но если он не прибывает к клиенту в назначенное время, то он подобным же образом некомпетентен. Для руководителей компетенции крайне необходимы, если они хотят улучшить работоспособность своих сотрудников. Компетенции должны быть выявлены или изучены в ходе фаз отбора, приема или уже на рабочем месте. Всегда нужно помнить, что требуемые для каждой должности компетенции отличаются друг от друга. В анализе работы и написании описаний работы краткие руководства могут облегчить задачу. При определении подходящих компетенций нужно учитывать следующие факторы:

Выполнялось много исследований по теме рабочих компетенций для административных и контролирующих должностей, и они были распределены по следующим категориям:

Эти компетенции оказались самыми важными для эффективного управления и контроля. Для рядовых сотрудников уровень физических и потенциальных компетенций образует значительную часть их рассмотрения. Это связано с недостатком или отсутствием задач по принятию решений, требующих значительных физических и людских ресурсов компании. Нередко их работа включает в себя определенные процедуры, конторские и ручные. Общими для всех должностей в рядовой категории являются компетенции, улучшающие межличностные отношения, физические навыки и профессиональные знания. Когда человек поднимается выше по лестнице должностей организации, расширяется его сфера ответственности, возрастают полномочия, и управление людьми становится более трудным. Поэтому компетенции должны изменяться, или должна изменяться их комбинация, чтобы приспособиться к требованиям должности. Например, если бухгалтер или счетовод продвигается на должность старшего менеджера, его компетенции должны быть улучшены. Помимо поддержания своих технических навыков счета и бухгалтерского учета, он должен будет уметь обучать, наставлять, планировать работу, осуществлять мониторинг, оценивать персонал и проводить сплочение группы. Это же верно для руководителя по финансам, продвигающегося на должность генерального директора, компетенции которого, скорее, потребуют большего взвешивания рисков и принятия решений, постановки целей и стандартов, планирования направлений, управления организацией и вдохновления сотрудников на отличную работу, нежели компетенций контроля, управления ресурсами и решения конкретных проблем. В деталях, эти компетенции могут быть такими: Административные компетенции, предусматривающие управление работой, а именно включающие:

Коммуникационные компетенции, включающие:

Контролирующие компетенции или компетенции по сплочению групп, охватывающие:

Когнитивные компетенции, предусматривающие:

1. Управление временем и расстановка приоритетовОхватывая все уровни должностей, управление временем является обязательной компетенцией, которой должны обладать все. Это способность управлять своим временем и временем других людей. Оно подразумевает самодисциплину, управление перерывами посредством формирования стиля работы других людей, имеющих различные приоритеты, и эффективное и продуктивное использование времени. 2. Установка целей и стандартовУстановка целей и стандартов – это компетенция, обязательная для административных и контролирующих должностей. Это способность определять действия и проекты относительно измеримых целей и стандартов, устанавливать их совместно с другими людьми, чтобы достигнуть отчетливого понимания и добиться заинтересованности. 3. Планирование и составление графика работыЭтой компетенцией, как и управлением временем, должны обладать административные и контролирующие сотрудники и те, кто занимается производством. Она предусматривает контроль назначений кадров и процессов при помощи основных инструментов и методов управления. Сюда входят следующие навыки: анализ сложных задач и разделение их на управляемые элементы, отбор и управление ресурсами, подходящими для задач, использование систем и методов для планирования и составления графика работы, и установка контрольных точек и средств управления для осуществления мониторинга проекта. 4. Слушание и организацияСлушание и организация – это коммуникационные компетенции, касающиеся отношений с людьми в организации. Это способность понимать, организовывать и анализировать то, что человек слышит, чтобы решить, что думать и что делать в ответ на сообщение. Эти компетенции необходимы сотрудникам, имеющим дело с заказчиками, и тем, кто работает в группе в качестве руководителя или члена. В частности, сюда входят такие навыки, как выявление и проверка выводов и предположений, преодоление барьеров к эффективному слушанию, обобщение и реорганизация сообщений для повторных звонков, и приостановка решений, способных повлиять на ответы на сообщения. 5. Прозрачность коммуникацииПредоставление точной информации – это компетенция, обязательная для административных и контролирующих сотрудников. Сообщения, устно или письменно передаваемые аудитории (внутреннему персоналу или заказчикам), должны быть точными и краткими, и должны достигать целей. Навыки включают: a) преодоление физических, психологических и семантических барьеров во взаимодействии с другими людьми; b) сосредоточенность на цели и избегание отклонений; c) эффективное использование убеждения; и d) поддержание атмосферы взаимной выгоды и доверия. 6. Получение объективной информацииДля должностей, предусматривающих значительное управление людьми, получение объективной информации – это очень важная компетенция для обеспечения объективности. Это умение использовать вопросы, исследования и методы опроса для получения объективной информации и истолкования ее должным образом. Сюда входят такие навыки: эффективное использование направленных, ненаправленных, проективных и зеркальных вопросов, использование метода воронки в исследовании, использование методов исследования для извлечения дополнительной информации, распознавание скрытых и подразумеваемых значений, подтверждение понимания и достижение договорённости. 7. Обучение, наставничество и передача полномочийЭти компетенции обязательны для руководителей и начальников. Это способность развивать людей для достижения более высоких уровней мастерства. Навыки могут включать обучение, консультирование, передачу знаний и навыков, и обучение и заострение внимания сотрудников на том, какие задачи могут быть доверены им. 8. Оценка сотрудников и их работоспособностиСпособность выполнять структурную аттестацию работников, подразумевающую совместную оценку прошлой работоспособности, согласование будущих ожиданий – это административные и контролирующие компетенции. Навыки включают способность разрабатывать параметры оценки, сопоставительный анализ и очную ставку с оцениваемыми сотрудниками без какой-либо нерешительности. 9. Консультирование и установление дисциплиныСпособность советовать и консультировать, а также задавать дисциплину положительным образом – это компетенции, обязательные для руководящих и контролирующих должностей, управляющих большим числом работников. Сюда входит восстановление в рамках приемлемого диапазона стандартов работоспособности сотрудников при поддержании уважения и доверия. Сюда входит и способность уверенно и решительно налагать взыскания и санкции в соответствующих случаях. 10. Выявление и решение проблемВыявление проблем и поиск их решений охватывает организационные функции и должности. Это способность обнаруживать барьеры, препятствующие достижению целей и стандартов. Сюда входит применение систематичных наборов процедур для устранения и уменьшения причин и истоков проблем. Оно требует таких навыков, как проведение различия между проблемами, симптомами и индикаторами, вводимыми ресурсами и результатами, сбора и оценки данных, относящихся к причинам, построение матрицы решений и окончательного выбора и рекомендации лучших вариантов. Эта компетенция должна быть обязательна для должностей, занятых оценкой, на административных, контролирующих или технических уровнях должностей. 11. Оценка рисков и принятие решенийОценка рисков и принятие решений – это компетенции, обязательные для высших управленческих должностей, на которых принятие решений может предусматривать использование ресурсов и процессов компании, которые могут иметь обще корпоративные последствия. Как и компетенции выявления и решения проблем, оценка рисков и принятие решений предусматривает способность строить матрицу решений, помогающую выявить и оценить альтернативы и варианты, выявить пределы, желаемые результаты и риски, которые нужно учесть, назначить вес каждому варианту и выбрать лучший вариант достижения желаемых целей и стандартов. 12. Точное аналитическое мышлениеСпособность применять точное логическое мышление – это компетенция, обязательная для контролирующих и управляющих должностей. Компетенция включает такие навыки, как определение действенных предпосылок, получение логических выводов на их основе, отделение фактов от слухов, необоснованных предположений и ложных выводов, применение индуктивной и дедуктивной логики надлежащим образом, отбраковка логических ошибок, ошибочных предпосылок и выводов, основанных на недостаточной информации. Применяя базовый процесс определения компетенций в ходе анализа работы, написания квалификационных требований и разработки инструментов оценки производительности, можно руководствоваться откладыванием должностей в зависимости от 12 основных ранее упомянутых компетенций. Выбирая, каких компетенций и их сочетаний нужно придерживаться, самые важные компетенции следует помещать впереди всех остальных. Требуемые степень и уровень компетенций меняются в зависимости от сферы обязанностей, полномочий, вовлеченности людей и полномочий на принятие решений. Представление их в виде матрицы может предоставить визуальный указатель, способный сделать выполнение задач более легким и удобным.

Newer news items: Older news items: |

www.pmtoday.ru

Кто такой компетентный специалист? - публикации на Jobs.ua